Современная наука, и физика в частности, имеют в своей основе одну, как я полагаю, ложную аксиому. И если её поправить, то всё научное мировоззрение значительно изменится и многое станет гораздо более ясным. Это аксиома о том, что человеческие способности познания Мира безграничны и рано или поздно, при более совершенных приборах и способах исследования, мы познаем всё и до конца. А наше знание о Мире абсолютно объективно.

Вместо неё, на мой взгляд, должна быть следующая аксиома: человечество случайно возникло в более-менее стабильной (временно) части бесконечного Мира. Познание Мира человечеством ограниченно и условно. Люди никогда не познают Мир до конца и всегда будут использовать условные, понятные лишь им самим, символы для описания Мира, с целью продержаться в нём ещё какое-то время, пока внешние глобальные условия позволяют это делать. Ограниченность и условность в познании Мира относится не только к человечеству, но и к любым другим возникающим в Мире субъектам.

Когда-то люди считали Землю центром, вокруг которого вращаются и Солнце и звёзды. Коперник разрушил такое представление людей об устройстве Мира. Пришло время разрушить ещё одно неверное представление, о том, что человек это существо, способное генерировать абсолютно объективное знание о Мире с помощью своего сознания.

Я полагаю, что «человечество» лишь один из многочисленных видов населяющих Мир существ, восприятие и познание Мира которыми всегда субъективно и действительно лишь для узкого круга примерно подобных им созданий. Восприятие нами Мира ограничено нашей человеческой сущностью, которая сама по себе условна и до сих пор нам не совсем понятна.

В связи с этим мы должны считать все наши достижения в познании Мира условными, ограниченными и так будет всегда. Они конечно способны как-то улучшать нашу жизнь, и мы вполне ими можем гордиться, но должны понимать, что нам никогда не вырваться из определённых наших сущностных, временных и локальных ограничений. Абсолютно объективное знание о Мире невозможно, это просто миф.

Исходя из всего этого, я предлагаю по новому взглянуть на некоторые положения современной науки и физики в частности.

Материя, поля, тёмная материя, тёмная энергия и прочие «условности»

Бастиан Ван Фраассен, голландско-американский философ (ХХ век): «Внутри науки проводится различение между наблюдаемым и ненаблюдаемым. Это антропоцентрическое различение».

Освальд Шпенглер немецкий философ (XX век): «Всякий научный опыт, каким бы он ни был, является, ко всему прочему, еще и свидетельством способов символического представления».

Полагаю, что каждый субъект воспринимает Мир своим особенным, уникальным способом. Но восприятие различными субъектами Мира может быть примерно одинаковым (как указывал ещё Иммануил Кант). И вот эту общую в их восприятии часть Мира данные субъекты начинают считать «относительно объективной» и присваивать различным её условным формам условные символы в общении между собой.

Наиболее общедоступную и хорошо воспринимаемую нами часть Мира, мы, субъекты-люди обозначаем как «материальный мир». Но, по-видимому, большая часть Мира от нас, субъектов-людей, скрыта и нам практически недоступна. Тем не менее, она оказывает на нас определённое влияние. Мы обозначаем эти слабо или почти невоспринимаемые нами части Мира как «вакуум», «поля», «тёмная материя», «тёмная энергия» и до сих пор не решили, следует ли к ним применять определение «материальное».

Можно сказать, что «материальный мир» - это основное проявление глобального Мира нам «людям». То есть мы, люди, воспринимаем глобальный Мир в виде относительно объективных для нас, конечных, ограниченных, «материальных» форм, взаимодействующих между собой конечным, ограниченным способом. Мы связываем эти материальные проявления Мира условными, но действительными для нас людей закономерностями, выраженными в наших условных символах.

Воздействие на нас остальной, большей части Мира, которую можно было бы назвать «не совсем материальным миром» или «субматериальным миром» мы можем обнаружить только по тому или иному воздействию на наш материальный мир и никак иначе. Но и это воздействие мы пытаемся представить как каузальное (причинное) воздействие одних материальных форм на другие материальные формы, а «не совсем материальный мир» обычно представляем в виде некоего виртуального посредника между материальными формами. И законы этого «субматериального мира» записываем в виде некоторого в основном вероятностного влияния на материальные формы.

Вот какое определение «субматериального» даёт ChatGPT:

«Для обозначения сущностей, которые являются лишь частично материальными, таких как поля (гравитационное, магнитное и т. д.) и темная материя, которые оказывают влияние на физический мир, но не полностью поддаются непосредственному восприятию, можно использовать термин "субматериальные". Этот термин подразумевает, что данные сущности не вполне материальны в обычном понимании слова, но, тем не менее, они оказывают реальное воздействие на материальный мир и могут быть изучены с помощью научных методов. "Субматериальный" подчеркивает их промежуточное положение между полностью материальными объектами и полностью абстрактными или нематериальными концепциями».

То есть в обычной человеческой практике, да и в науке тоже, мы, как правило, оперируем закономерностями, связывающими между собой «материальные», достаточно хорошо наблюдаемые нами формы Мира и оставляем почти без внимания то, «не совсем материальное», что имеется между ними. И лишь в последние 150 лет, с момента введения (Фарадеем) понятия «электрическое поле», а затем понятий и иных видов полей, и далее понятий «виртуальная частица», «тёмная энергия», «тёмная материя», научное сообщество стало учитывать, что «материальный мир» это только условная часть глобального Мира.

Причём очень важно то, что абсолютной границы между «материальным» и «не совсем материальным» не существует. Критерием «материальности» и «не совсем материальности» является «субъект-человечество» (или в более общем случае «субъект-жизнь»). И обо всём, что существует в нашей локальной части Вселенной, мы можем говорить только с точки зрения наблюдателя «человека», а не с какой-то «абсолютной» внесубъективной точки зрения, как совершенно необоснованно пытались и пытаются делать деятели науки во все времена.

Введением понятий различных «полей» и порождаемых ими «виртуальных частиц» мы уходим от раздражающей ещё Ньютона «концепции дальнодействия» и приходим к некоей «концепции близкодействия». То есть мы вводим в нашу картину Мира различные, практически никак не воспринимаемые, короткоживущие, виртуальные частицы-посредники для объяснения взаимодействия-близкодействия между материальными формами.

Резюмируя можно сказать, что мы, субъекты-люди, в силу ряда неизбежных и неустранимых в принципе сущностных, временных и локальных ограничений, описываем более-менее доступную нам часть Мира удобным, общеупотребимым среди нас, людей, способом. Вводя условные качества и параметры относительно объективных для нас форм и фиксируя некие условные, действительные для нас закономерности их связывающие. Которые, конечно же, субъективны, но, тем не менее, как-то отражают то, что происходит в глобальном Мире и имеет значение для нас, людей.

Но также мы вынуждены признать, что для более полного, в нашем понимании, объяснения Мира, материальных, хорошо наблюдаемых, относительно объективных форм Мира нам недостаточно. И приходится вводить некие условные понятия и для не совсем материальных форм, чтобы более удобно их обозначать в обычной практике и научных гипотезах и теориях.

Мне кажется, что именно введение субъекта-человечества в качестве критерия деления Мира на «материальное» и «не совсем материальное», и определение «материального» как наиболее доступной нашему человеческому восприятию части Мира, а «не совсем материального» как гораздо менее доступной для нашего восприятия части Мира, но, тем не менее, существующей и даже поддающейся описанию с применением математических абстракций, могла бы коренным образом изменить всё наше научное мировоззрение.

Любая «причинность» это условная, субъективная конструкция

Итак, на основании всего вышеизложенного можно прийти к следующему выводу – любое, так называемое «объяснение Мира» это условность, по сути «выдуманная» тем или иным субъектом-наблюдателем и существующая только в его специфической системе отсчёта. Но с другой стороны нельзя сказать, что это «объяснение Мира» придумано совершенно на пустом месте и не имеет никаких более глубоких оснований. Если оно вполне сносно работает и помогает субъекту самосохраняться в Мире, то оно по-своему правильно и является его особым, субъективным способом отражения глобальных мировых процессов. Это его собственный уникальный взгляд на Мир.

Если же это объяснение работает и для других субъектов, мы можем считать его «относительно объективным». Но никогда «абсолютно объективным», потому что в Мире существуют и другие субъекты, для которых это объяснение не имеет смысла и никак ими не может быть использовано.

Мир бесконечно сложен и мы никогда не узнаем, что происходит в нём «на самом деле» (если об этом вообще имеет смысл говорить). Так получилось, что мы находимся в более-менее стабильной (временно) части Мира и можем её описать в условных терминах и символах распространённых между нами по некоей общепринятой договорённости.

Тема условной объективности человеческого познания очень важна в философии. Приведу только несколько из многочисленных цитат по этому поводу:

Фрэнсис Бэкон, английский философ, историк (XYII век): «Человеческий разум по своей склонности легко предполагает в вещах больше порядка и единообразия, чем он их находит. И в то время как многое в природе единично и совершенно не имеет себе подобия, он придумывает параллели, соответствия и отношения, которых нет».

Иммануил Кант, немецкий философ (XVIII век): «Однако не предмет заключает в себе связь, которую можно заимствовать из него путем восприятия...а сама связь есть функция рассудка. Этот принцип есть высшее основоположение во всем человеческом знании... Каковы предметы в себе и обособленно от нашей чувственности, нам совершенно неизвестно. Мы не знаем ничего, кроме свойственного нам способа воспринимать их, который к тому же необязателен для всякого существа, хотя и должен быть присущ каждому человеку».

Артур Шопенгауэр, немецкий философ (XIX век): “Всякая причинность существует только в рассудке и для рассудка, и, следовательно, весь этот действительный, т.е. действующий мир, как таковой, всегда обусловлен рассудком и без него - ничто.”

Фридрих Ницше, немецкий философ (XIX век): «Мы, одни мы сочинили и причины и последовательности, зависимости, относительность, принуждение, число, закон, свободу, основание, цель; примешивая мир этих знаков, как таковых, существующих "в себе", к вещам, присочиняя его к вещам, мы в очередной раз поступаем так, как поступали всегда, - мы мифологизируем. …

"Видимость” есть прилаженный и упрощённый мир, над которым поработали наши практические инстинкты, он для нас совершенно истинен, а именно: мы живём в нём, мы можем в нём жить,- это есть доказательство его истинности для нас….В основе лежит всегда вопрос “что это для меня ? (для нас, для всего живущего и т.д.) …

Человек вообще не мог бы жить, не допускай он логических фикций, не измеряй он действительность вымышленным миром безусловного, самоотождествленного, не фальсифицируй он (беспрерывно!) мир посредством числа. Истина есть род заблуждения, без которого определенный род живых существ не мог бы жить. Ценность для жизни решает в конечном счете».

Освальд Шпенглер, немецкий историософ (XX век): «Каждой культуре присущ уже вполне индивидуальный способ видения и познания мира-как-природы, или - что одно и то же - у каждой есть своя собственная, своеобразная природа, каковой в точно таком же виде не может обладать ни один человек иного склада».

Карл Поппер, австро-британский философ и социолог (ХХ век): «Ни один ряд, скажем, из трех или более причинно связанных конкретных событий не выстраивается в соответствии с каким-то одним законом природы».

Дэниел Деннет, американский философ и когнитивист (ХХ век): «Пространство причин создается в процессе человеческой деятельности, стремления видеть во всем причинно-следственные связи и пронизано нормами, как социально-этическими, так и инструментальными… Приписывание другим неких намерений является характеристической чертой человеческого познания и взаимодействия…

Мы начали с безжизненного мира, в котором не было никаких причин и целей вовсе, но протекали различные процессы: планеты вращались, ледники замерзали и таяли, действовали приливы, извергались вулканы и происходили миллиарды химических реакций. Некоторые из этих процессов порождали новые процессы, которые порождали свои процессы, пока в один прекрасный «момент» (только не воображайте, пожалуйста, что вдруг сверкнула молния, и…) не получилось так, что возникла возможность описать причины, по которым все сложилось так, как оно есть сейчас…

Этот вид деятельности, проверка и оценка причин, движущих нами, не занимает, конечно, каждую свободную минуту, однако играет решающую роль в координации наших действий, в подготовке детей и молодежи к их взрослым ролям, в установке норм, согласно которым мы оцениваем один другого. Эта деятельность играет такую важную роль в существовании нашего вида, что нам порой трудно вообразить, как другие социальные виды – дельфины, волки и шимпанзе, к примеру, – могут обходиться без нее».

Возникновение нашей уникальной Вселенной это цепь случайностей

В предыдущих моих публикациях (например здесь) я утверждал, что любое «нечто» в Мире, начиная от мельчайших частиц и заканчивая Вселенными, появляется по большому счёту случайно, существует некоторое время, а потом неизбежно исчезает. Причём мы не можем рассматривать и изучать это «нечто» в абсолютном смысле, а только в той или иной условной системе отсчёта (связанной с условным субъектом-наблюдателем). В такой системе отсчёта это «нечто» описывается рядом условных параметров относительной стабильности.

Проиллюстрируем всё это на примере последних данных о нашей Вселенной в свете наиболее признаваемых научным сообществом теорий.

Считается, что наша Вселенная возникла около 14 млрд. лет назад буквально из точки в результате так называемого «Большого Взрыва».

В своей книге «Математическая Вселенная» Макс Тегмарк пишет – «Наша Вселенная — это сферическая область с условным центром на планете Земля. Материя у края Вселенной, от которой свет едва успел дойти до нас за 14 млрд. лет, находится сейчас на расстоянии 5 × 1026 м. Насколько сегодня известно, наша Вселенная содержит около 1011 галактик, 1023 звёзд, 1080 протонов и 1089 фотонов…

На практике любая бесконечная Вселенная может выглядеть извне как чёрная дыра субатомного размера. Пространство расширяется внутрь, не требуя увеличения места, которое оно занимает при наблюдении извне, Эйнштейн позволил пространству растягиваться и порождать дополнительный объём из ничего…

Дальнейшее развитие образовавшейся Вселенной может быть обусловлено множеством случайных факторов. Сейчас известно 32 независимых параметра нашей Вселенной, для которых мы пытаемся измерить как можно больше знаков после запятой».

Макс Тегмарк утверждает, что все эти параметры проходят строгий статистический тест на случайность. И пока что нет теории, которая показала бы нам, что они не случайны. Вариации любого из параметров делали бы нашу Вселенную другой, иногда даже весьма радикально.

К примеру, известно, что наше пространство содержит 3 измерения. Математически доказано, что при числе измерений пространства более трёх, не было бы ни стабильных планетных систем, ни устойчивых атомов. Переход, допустим, в четырёхмерное пространство изменяет ньютоновский закон обратных квадратов для силы гравитации на закон обратных кубов, при котором вообще не существует устойчивых орбит. Пространства с числом измерений менее трёх тоже не позволяют существовать планетным системам, поскольку гравитация в них перестаёт притягивать. Кроме того, они, по-видимому, ещё и по иным причинам слишком просты, чтобы содержать наблюдателей — например, в них отростки двух нейронов не могут пересекаться, не нарушая взаимную целостность.

«Согласно теории струн, истинное пространство всегда имеет 9 измерений, но мы не замечаем 6 из них, поскольку они микроскопически свёрнуты наподобие цилиндра. Если пройти небольшое расстояние вдоль одного из 6 скрытых измерений, окажешься на том же месте, откуда отправился. Предполагается, что все 9 измерений первоначально были свёрнуты, а затем в нашей области космоса инфляция растянула три из них до астрономических размеров, оставив остальные крошечными, невидимыми…

Может ли пространство замёрзнуть? Рыба может думать, что вода — пустое пространство, поскольку это единственная известная ей среда. Но если умная рыба выведет физические законы, управляющие молекулами воды, она поймёт, что у этих уравнений есть три решения: «фазы» жидкой воды, которую она знает, а также пара и льда, которых она никогда не видела.

Этот пример может показаться глупым, и если бы настоящая рыба думала подобным образом, мы могли бы поднять её на смех. Но не может ли быть так, что пространство, которое воспринимается людьми как пустое, также некая форма среды? Тогда будут потешаться над нами. Имеется множество свидетельств того, что так дело и обстоит. Наше «пустое пространство», по-видимому, не только является такого рода средой, но и, похоже, может находиться не в трёх фазах, а в гораздо большем их числе (вероятно, около 10500), а возможно, даже в бесконечном числе. Значит, в дополнение к искривлению, растяжению и вибрации наше пространство, вероятно, способно испытывать нечто подобное замерзанию и испарению» - Макс Тегмарк, «Математическая Вселенная».

Необходимо также отметить, что, скорее всего, даже в нашей Вселенной в различных её областях действуют различные закономерности. «Многие закономерности, которые мы привыкли считать фундаментальными, по определению соблюдающимися всегда и везде, оказались не более чем эффективными законами — локальными нормативными актами, которые могут меняться от места к месту в зависимости от различные фазовых состояния пространства в данной области» - как отмечает там же Макс Тегмарк.

Но пойдём далее, следующие важные параметры нашей Вселенной это:

а) плотность вещества (порядка 10–29 кг/м3) которая обеспечивается тёмной и барионной материями и благодаря гравитации помогает формироваться галактикам.

б) плотность тёмной энергии (порядка 10–27 кг/м3) которая наоборот противоположна гравитации и способствует расширению Вселенной.

Если бы тёмная энергия имела большую плотность, галактики сформироваться не смогли бы и результатом явилась бы мертворождённая Вселенная, вечно тёмная и безжизненная, не содержащая ничего сложнее почти однородного газа. Если, с другой стороны, плотность тёмной энергии была бы значительно ниже, наша Вселенная прекратила бы расширяться и коллапсировала в Большом Хлопке, прежде чем успела бы появиться жизнь.

Теперь рассмотрим возможные случайные вариации второго из четырёх видов взаимодействий материи в нашей Вселенной - электромагнетизма. Если электромагнитные силы ослабли бы примерно на 4 %, Солнце немедленно взорвалось бы: атомы его водорода стали бы соединяться в дипротоны (не существующую без такой поправки разновидность гелия, не содержащего нейтронов). Если существенно усилить электромагнетизм, то стабильные атомы, например углерод и кислород, будут испытывать радиоактивный распад.

И если бы слабое ядерное взаимодействие (третий вид взаимодействий) оказалось ещё слабее, то вокруг нас не было бы водорода, поскольку вскоре после Большого взрыва весь он превратился бы в гелий. В обоих случаях — если бы взаимодействие было бы гораздо сильнее или слабее — нейтрино при взрыве сверхновой не могли бы рассеять в космосе внешние слои звезды, и необходимые для жизни тяжёлые элементы вроде железа вряд ли смогли бы покинуть звёзды, где они образуются, и оказаться в составе планет, например Земли.

А что произошло бы в нашей Вселенной, если бы массы элементарных частиц (которые также, скорее всего, случайны) были бы иными? Так, если бы электроны были гораздо легче, то не было бы стабильных звёзд, а если значительно тяжелее, то не могли бы существовать упорядоченные структуры, например кристаллы или молекулы ДНК. Если бы протоны оказались на 0,2 % тяжелее, они превращались бы в нейтроны, неспособные удерживать возле себя электроны, — и не было бы атомов. Напротив, если бы протоны были существенно легче, то нейтроны внутри атомов превращались бы в протоны, так что не было бы устойчивых атомов, кроме водорода. На самом деле масса протона «нуждается» в точной настройке до 33 цифры после запятой, чтобы могли существовать стабильные атомы, кроме водорода.

Наверное, можно сделать следующий вывод – наша Вселенная стала такой, какой мы её наблюдаем, совершенно случайно. Вероятно, существуют и другие Вселенные, которые устроены иначе, чем наша и это тоже произошло случайно. Причём каждая Вселенная со своими уникальными параметрами рано или поздно отживёт свой срок и исчезнет. Но, в течение этого срока Вселенная, с совокупностью всех своих случайных параметров, более менее устойчива и большинство процессов в ней относительно стабильны.

Случайное возникновение самокопирующихся цепочек и «жизни»

Итак, мы предполагаем, что в результате ряда случайных явлений и процессов наша Вселенная приобрела некую конфигурацию. О которой мы не можем сказать ничего конкретного, пока не привязались к определённой системе отсчёта. Ниже мы более подробно поговорим о тех или иных возможных системах отсчёта, а пока лишь укажем на то, что одна из таких систем отсчёта появилась в нашей Вселенной примерно через 14 млрд. лет после её возникновения. И называется она - «человечество».

Нет никаких особых причин считать, что так было задумано кем-то изначально (хотя многим хочется в это верить) поэтому давайте ретроспективно рассмотрим, какие события в нашей Вселенной могли привести к возникновению таких явлений как «жизнь» и «человечество».

Возможно, что большинство существующих в Мире Вселенных мертво и там не сложились условия возникновения некоей субъективности. Но в нашей Вселенной они как-то сложились.

Начнём с того, что по истечении первых нескольких сотен тысяч лет, в которые наша Вселенная была очень горяча и никаких стабильных структур в ней образоваться не могло, некое сочетание сил притяжения (гравитации) и сил расталкивания (воздействие тёмной энергии) о которых мы говорили выше, привело к образованию газопылевых облаков, где впоследствии зародились галактики и звёзды.

Но все звёзды имеют ограниченный срок своего существования и при его окончании они, так или иначе, распадаются с выбросом в пространство более тяжёлых, чем водород и гелий, химических элементов. И это со временем привело к образованию планет.

На одной из которых произошло практически невероятное событие (но в вечно существующем Мире может сбыться даже самое невероятное) – цепочки некоторых химических элементов «научились» самокопироваться. Со временем эта их способность как-то совершенствовалась, то есть некоторые из вариантов таких цепочек начинали делать свои копии быстрее, чем другие варианты подобных цепочек. Различными способами эти самокопирующиеся цепочки стали распространяться по всей нашей Вселенной и скорее всего их в ней достаточно много.

Попадая в различные условия в тех или иных областях Вселенной самокопирующиеся цепочки видоизменялись и, по крайней мере, на одной из планет приобрели некую углеродную основу. На каком-то этапе первоначально достаточно простые цепочки стали объединяться в более сложные, но также самокопирующиеся структуры. Которые конкурировали между собой за ресурсы для самокопирования и некоторые из них, более совершенные, захватывали всё большую долю в их общей популяции.

Именно эволюция углеродных самокопирующихся цепочек привела к появлению на нашей планете Земля такого явления как «жизнь». Этому способствовало энергетическая стабильность нашей звезды Солнца и определённое расстояние между ней и Землёй, благодаря чему такое важное для самокопирующихся форм химическое соединение как «вода» находится на Земле в основном в жидкой фазе.

Сыграла свою позитивную роль также определённая гравитационная стабильность системы Земля-Луна и наличие неподалеку громадного Юпитера, который принимает на себя удары большинства странствующих космических глыб. Благодаря металлическому ядру Земля приобрела сильное магнитное поле, защищающее «жизнь» от всеразрушающей космической радиации и способность удерживать довольно плотную атмосферу. В итоге на Земле сформировался примерно 5 километровый слой, в котором самокопирующиеся «живые организмы» чувствовали себя достаточно комфортно.

Опять же нет никаких причин объяснять дальнейшее их усложнение неким божественным или иным замыслом. Всё это лишь порождение конкуренции, случайных ошибок при самокопировании (мутаций) и условий определённой среды, в которой также волею случая оказывались те или иные самокопирующиеся образования. Первым на это указал английский биолог Чарльз Дарвин и назвал процесс изменения живых (самокопирующихся) организмов - «естественным отбором».

Современная версия теории «естественного отбора» хорошо описана в книге Ричарда Докинза «Эгоистичный ген». В которой автор выдвигает гипотезу, что главными в процессе естественного отбора на Земле являются как раз самокопирующиеся цепочки – «гены», а сами организмы это лишь созданные генами «машины» для их распространения (но об этом, более подробно, ниже).

На всём протяжении истории Земли новообразованных субъектов – «живых существ» поджидало ещё немало непредсказуемых поворотов судьбы, которые значительно повлияли на их внешний вид и способы функционирования. Это и сильная периодами вулканическая активность и всё же достигающие Земли большие метеориты, меняющаяся мощность излучения Солнца и многие другие случайные явления и процессы в их комплексе. В итоге археологи наблюдают при раскопках смену климатических эпох в прошлом, странные периоды резкого видообразования живых организмов или их исчезновения. Живые существа на Земле принимали различные формы, но основная их сущность – самокопирование при использовании окружающих ресурсов и конкуренция за них оставалась неизменной.

Возникновение человека, речи, сознания, цивилизации также случайно

Карл Поппер, австро-британский философ и социолог (ХХ век): “Что касается теории Эволюции, то как мне кажется с полным основанием можно сказать только следующее: общая тенденция к увеличению разнообразия форм и т. п. позволяет утверждать, что "прогресс" иногда происходит, а иногда - нет, что эволюция некоторых форм иногда прогрессивна, в большинстве же случаев - нет, и что у нас нет общего основания ожидать в будущем появления форм, способных к дальнейшему прогрессу”.

Я убеждён, что эволюция живых существ не имеет какой-то генеральной линии на всё возрастающее усложнение. Большинство населяющих Землю живых организмов достаточно примитивны и в таком примитивном (с нашей точки зрения) виде существуют уже миллионы и миллиарды лет. Тем не менее, некоторые из них становились всё более сложно устроенными.

Одно из таких усложнений - это появление так называемой «нервной системы», которая позволила некоторым живым существам управлять своим телом более эффективно. И приобрести, в связи с этим, большую подвижность и скорость реакций, более широкий обзор и что самое важное, умение накапливать некоторый индивидуальный, а не только видовой опыт. В дальнейшем нервная система некоторых организмов становилась всё более централизованной, что ещё более способствовало развитию самоориентации живых существ.

Современных людей от приматов отличает не только прямохождение, но, главным образом, наличие речи, письменности, более сложных способов предвидения и построения социума. Хотя никаких особых отличий в генетике у нас с приматами нет. Вполне возможно, что человечество могло и вовсе никогда не появиться, а происхождение речи до сих пор остаётся загадкой для исследователей (хотя нет недостатка в различных версиях). Предположительно элементарные способности к речи существовали у гоминидов на протяжении миллионов лет, но еще 50 тысяч лет назад язык был в лучшем случае рудиментарным.

Многие из антропологов считают, что используемый нами речевой аппарат не возник специально именно для речи. Далёкие наши предки, как и мы, просто использовали для этого «уже готовую» гортань, изначально приспособленную к дыханию, глотанию, иммуннозащитным функциям, что для человеческой особи гораздо важнее, чем речь. В частности подмечено, что все мировые языки базируются примерно на 90 звуках, т. е. на ничтожно малом количестве, по сравнению с тем необыкновенным множеством звуков, которые человек способен распознать.

Объяснять наличие речи и значительно более развитого сознания у человека (по сравнению с приматами) только размерами мозга и какими-то особенностями его анатомии наверное нельзя. Скорее всего, этому способствовал некий комплекс явлений (в том числе проживание в общине, усложнение деятельности) который вдруг дал людям возможность заговорить, поначалу с трудом, а потом все более совершенно и затем это вылилось в более быстрое развитие сознания.

Кстати вариации размеров мозга у современных людей от 400 грамм до 2500 грамм почти никак не влияют на интеллект. В основном мозг и центральная нервная система обслуживают другие, более «примитивные» потребности нашего тела: восприятие мира, движение, обмен веществ, выработку условных рефлексов.

Необходимо также отметить, что на протяжении почти 2 миллионов лет наши предки, имея развитый мозг, равный мозгу Эйнштейна не придумали ничего сложнее каменных ножей и примитивных приспособлений для охоты. И довольствовались ролью мелкостайного животного, промышлявшего в основном падалью и выкапыванием съедобных корешков.

Но примерно 40 тысяч лет назад эволюция человека вдруг пошла ускоренными темпами и 30 тысяч лет спустя уже возникла первая цивилизация шумеров (на территории Ирака), а потом и другие, ещё более сложно устроенные сообщества, придумавшие арифметику, календарь, часы, колесо (правда не все) металлургию, различные способы земледелия, одомашнивания животных, строительства, передвижения по суше и морю. Ещё через 10 тысяч лет человек начал запускать космические корабли и разрабатывать искусственный интеллект.

Многие исследователи считают всё произошедшее тогда (40 тысяч лет назад) с человечеством некоей аномалией и совсем не обязательной случайностью. Появление и развитие речи, а потом и связанное с этим значительное усложнение сознания могло произойти значительно раньше, могло произойти позже, а могло и вообще не произойти.

Как на один из факторов, способствовавших эволюции первобытного человека, многие антропологи указывают на его особую агрессивность. Которая, при отсутствии мощных клыков и когтей, как-то помогала первым людям в освоении мира. Воинственность и агрессивность нашего вида проявлялась и в дальнейшем на протяжении всей истории, где в почёте всегда были воины-завоеватели. Современным людям надо научиться снижать эту свою избыточную агрессивность. Потому что при наличии сверхмощного оружия человечество запросто может самоуничтожиться, превратив Землю в ад, в котором выживут лишь более уравновешенные тихоходки, не имеющие ни интеллекта, ни научных методов познания мира.

И, конечно же, нет никаких оснований считать современного человека с множеством анатомических и физиологических недостатков неким окончательным, совершенным вариантом эволюции. К примеру, в конструкцию глаза хаотично «вложились» эпохи начиная с раннего кембрия, обеспечив наш глаз набором конструкционных нелепостей, вроде вывернутой наизнанку сетчатки или слепого пятна. Своеобразно охарактеризовал странности глаза человека Тревор Лэм из австралийского центра наук о зрении: «Фактически, если бы глаз со всеми его недостатками спроектировали инженеры, они были бы уволены».

Скорее всего, организм людей (если они всё-таки выживут) будет изменяться и в дальнейшем, возможно даже с применением искусственных элементов.

Возникновение и распространение репликаторов нового типа - Мемов

Итак, следуя гипотезе, предложенной известным современным эволюционистом Ричардом Докинзом, мы будем считать главным признаком человека, как и всех прочих живых существ на Земле - способность обнаруживать, поглощать и перерабатывать вещества, содержащие преимущественно углерод, кислород, водород, азот, кальций и фосфор для «производства» копий формирующих их организмы репликаторов-генов (а также генных проявлений) и дальнейшее распространение этих генов вовне путём размножения.

Но оказывается некоторое время назад на Земле появились репликаторы иной, нежели гены природы – так называемые «мемы».

Вот как это описывает сам Ричард Докинз в своей знаменитой кнгиге «Эгоистичный Ген» – «Основная единица жизни, её главный двигатель - это репликатор. Репликатором можно назвать любой объект во Вселенной который самокопируется. Репликаторы появляются главным образом случайно, в результате беспорядочного столкновения мелких частиц. Однажды возникнув, репликатор способен генерировать бесконечно большое множество собственных копий. Случилось так, что реплицирующейся единицей, преобладающей на нашей планете, оказался ген - молекула ДНК”.

В течении более чем трёх миллиардов лет ДНК была единственным на свете репликатором, заслуживающим внимания. Однако она не обязательно должна сохранять свои монопольные права навечно. Всякий раз, когда возникают условия, в которых какой либо новый репликатор может создавать собственные копии, эти новые репликаторы будут стремиться взять верх и начать собственную эволюцию нового типа.

Мне думается, что репликатор нового типа недавно возник именно на нашей планете. ... После появления самокопирующихся мемов началась их собственная, гораздо более быстрая эволюция. … Язык - это всего лишь один из многих примеров. Мода на одежду и еду, обряды и обычаи, искусство и архитектура, техника и технология - всё это развивается в историческое время, причём развитие это напоминает сильно ускоренную генетическую эволюцию, не имея на самом деле никакого к ней отношения».

То есть «мем», согласно Докинзу, это некая, способная и стремящаяся реплицироваться условная форма (явление, особенность), берущая начало и существующая, прежде всего, в психической системе некоторых живых существ, но не имеющая прямой связи с генами. И обычно к мемам относят элементы поведения, внешности и мышления, которые возникают и передаются не генетическим, а иным путём, а именно посредством наблюдения и общения между живыми существами.

Конечно, сама способность живого копировать элементы поведения, внешности и мышления как свои собственные, так и своих современников есть результат генетических программ, и передаётся посредством генов. Но, несколько упрощая, можно от генов как бы отстраниться и утверждать, что в среде наиболее продвинутых живых существ возникают и распространяются так называемые «мемы», которые также как и гены оказывают весьма небескорыстное влияние на организм. То есть у мемов, как и у генов, достаточно хорошо прослеживается «эгоистичное стремление» самосохраниться и самораспространиться, используя организм лишь как временную базу и «устройство» для своего выживания и распространения.

То есть мем может как привходить в живое существо извне, так и возникать в нём самостоятельно. Оказавшись в организме, мем стремится распространиться (копироваться) в нём и это выражается в том, что организм начинает повторять сам за собой определённые действия (или прокручивает одни и те же желания, мысли). В этом случае обычно мы говорим, что некое действие вошло в привычку (или мысль стала естественной или навязчивой). Но можно также сказать, что образовавшийся в организме или вошедший в него мем просто стремится копировать самого себя.

Несомненно самой возможности возникновения таких самореплицирующихся форм как мемы способствовало эволюционное развитие психической системы (и мозга, как её части) живых существ. У более примитивных организмов мемы невозможны. Таким образом, для существования и распространения мемов нужна особая среда – развитые, сложно устроенные психические системы. И немалую роль в этом играют так называемые «зеркальные нейроны».

В последние сто лет на помощь мемам пришла техника. И мемы стали не только передаваться при прямом общении людей, но и реплицироваться посредством печати, радио, кино и телевидения, которые, по сути, распространяют и навязывают читателям, слушателям и зрителям те или иные мемы - образцы поведения, внешности и мышления.

И, надо заметить, мемы всё больше и больше определяют жизнь людей, часто вторгаясь и в область влияния генов. Например, гены «обязывают» человека искать полового партнёра и плодить потомков, а мем «обета безбрачия» или «полового воздержания» хотя и с большим трудом, но подавляет эти стремления. Гены заставляют организм регулярно потреблять пищу, а мем «долга или взаимопомощи» может принудить человека отказаться от неё в пользу существа даже и не содержащего гены данного организма. Гены требуют от индивида самосохранять и защищать себя, а мем какой-то «идеи», «веры» или «протеста» способен подвигнуть человека на смерть ради сохранения и распространения всего лишь данного мема.

Причём следует понимать, что мему - привычке, образу мышления или жизни и, в некоторой степени, техническому устройству, в общем-то «безразлична» судьба своего основного носителя – человека. Ему главное самому реплицироваться, а что при этом будет с его временным пристанищем (организмом), как правило, всё равно.

Высокий иерархический ранг позволяет особи - индивиду успешнее распространять свои гены и мемы

Как показывают наблюдения, организмы, проживающие стадом (стаей, роем, группой) не так уж часто серьёзно конфликтуют друг с другом. Наверное, в противном случае, у них на всё остальное не оставалось бы ни времени, ни сил и они постоянно страдали бы от ран наносимых друг другу в результате выяснения отношений. Обычно в сообществах живых существ имеются некие правила (и, соответственно, признаки, сигналы) по которым особи определяют - кто из них потенциально сильнее, ловчее и так далее. Лишь изредка, а именно в период завоевания полового партнёра, они схватываются почти по-настоящему, так как размножение (а по сути - распространение своих условных частей – генов) это то основное, ради чего они вообще существуют.

Ведь у большинства видов организмов к размножению допускаются только выдающиеся особи, сумевшие выстоять в конкурентной борьбе и подняться на самый верх иерархической лестницы. Особи противоположного пола, также стремящиеся размножиться (распространить свои гены), наблюдая за этой конкуренцией, по ряду признаков определяют иерархов и спариваются именно с ними, что в итоге даёт более сильное и приспособленное потомство.

Говоря иначе, любая особь стремится пристроить свои условные части - гены туда, где существует наибольшая вероятность к их дальнейшему распространению. Если же смотреть на всё это с позиции генов, то они, стремясь реплицироваться, «выискивают» те особи, которые смогут сделать это наиболее лучшим образом и встраиваются в них.

По сути дела все мы потомки иерархов и, следовательно, стремление подниматься вверх по иерархической лестнице заложено в нас изначально (генетически). Правда в большинстве людских сообществ основное иерархическое деление (основанное на размерах особи-индивида и его силе) несколько смягчено и, в частности, к размножению «допускаются» индивиды не являющиеся безусловными иерархами. Но, тем не менее, возможность выбирать себе партнёра, а также условия жизни и забота о потомстве во многом определяются местом человека на социальной иерархической лестнице.

Укажем ещё на то, что среди людей также в ходу определённые правила (признаки), по которым они определяют принадлежность индивида-личности к той или иной ступени иерархии. Но одно из отличий человека от животных заключается как раз в том, что в обществе обычно существует не одна, а несколько иерархических лестниц. И различные группы людей признают помимо основных, ещё и некоторые специфические виды иерархий.

Как животное, стоящее рангом ниже, подчиняется (как правило) воле иерарха, так и индивид, занимающий более низкую ступень иерархической лестницы, подчиняется (обычно) требованиям вышестоящего лица. Так как миллионолетняя практика показала, что неподчинение может привести к довольно тяжким последствиям для неповинующегося. Но, тем не менее, такая зависимость и страх не являются большим препятствием для обмана, воровства, подсиживания как в среде животных, так и в людских сообществах.

Что же всё-таки даёт особи - индивиду его более высокий иерархический ранг? Очевидно, что и иерарх-животное и иерарх-человек имеют большие, по сравнению с остальными, возможности в использовании окружающей среды и обладают более лучшим половым партнёром - распространителем его генов. Иерархи имеют также возможность навязывать другим свою волю, а в случае людей – ещё и мнения, идеи. Короче говоря, высокий иерархический ранг индивида предоставляет как его генам, так и мемам более лучшие условия для самосохранения и распространения.

То есть, чем выше ранг человека, тем больше у него возможностей для распространения условных форм (генов и мемов), из которых он сам и состоит. А, следовательно, «власть» - это даже не столько перспектива успешно распространить свои гены, сколько прекрасная возможность распространять свои собственные мемы. Ведь подчинённые только и делают, что подстраивают своё поведение под поведение своего шефа и исполняют пришедшие ему в голову идеи. Заметим, что представители творческих и общественных профессий - политики, артисты, учёные тоже более озабочены распространением мемов, а не генов.

Мы, обычные люди, также всю жизнь вглядываемся в тех, кто находится выше нас на иерархической лестнице и перенимаем, копируем их привычки, внешность, стиль, образ мышления и жизни. Потому что (и отчасти справедливо) полагаем, что именно эти мемы и помогли им подняться так высоко.

Как правильно описывать Вселенные

Согласно «инфляционной модели» - фаворита из современных космологических моделей, Вселенные в глобальном Мире возникают из точек квантовых размеров. То есть, по сути, надуваются как воздушные шарики практически из ничего, благодаря бесконечной энергии имеющейся в Мире. Причём сам процесс развития той или иной конкретной Вселенной мало предсказуем, так как зависит от начальных условий, задаваемых неопределённостью на квантовом уровне. Каждая Вселенная особенна по-своему и характеризуется рядом параметров, которые, так или иначе, влияют на дальнейшее её существование.

Как уже говорилось выше, скорее всего большая часть Вселенных мертва. Но в каких-то из них создаются определённые условия для возникновения некоей «субъективности». И если «извне» такая Вселенная может по-прежнему «казаться» точкой квантовых размеров, то для новоявленных субъектов их родная Вселенная изнутри может «выглядеть» практически бесконечной. Хотя любой субъект, возникший в этой Вселенной, ограничен в своём восприятии и воспринимает её в виде условных, конечных, ограниченных форм, взаимодействующих между собой условным, конечным, ограниченным образом.

Каждый субъект уникален в восприятии им своей родной Вселенной и одни её части воспринимает, скажем так, «более отчётливо», а другие «менее отчётливо». Когда субъектов несколько, они, общаясь между собой, формируют некую общую для них и поэтому «относительно объективную реальность» и могут вводить условные символы для обозначения тех или иных её условных частей.

К примеру, субъект-человек, как мы отмечали ранее, воспринимает свою Вселенную в виде совокупности материальных форм (объектов, явлений, процессов), которые для него существуют «достаточно отчётливо», а также в виде субматериальных сущностей – полей, тёмной материи и тёмной энергии, существование которых он обнаруживает лишь косвенно, по некоторому влиянию на материальные формы. Люди способны фиксировать те или иные, общие для них, закономерности для наиболее хорошо воспринимаемых ими материальных форм и называют их «законами природы». А закономерности для субматериальных сущностей в основном носят вероятностный характер и описываются «волновыми функциями».

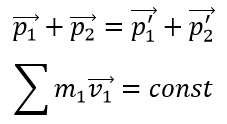

Очень важно то, что на протяжении некоторого периода многие процессы во Вселенной более-менее стабильны и поэтому так называемые «законы природы» это в основном законы сохранения тех или иных условных параметров материальных форм в условно замкнутых системах, существующих и таковых в определённых системах отсчёта.

Одна из задач науки – поиск и описание таких параметров материального мира, которые более стабильны при различных взаимодействиях по сравнению с другими параметрами. Всё в Мире меняется, но одно меняется медленнее, чем другое и может считаться относительно постоянным в течение какого-то периода в какой-то области пространства.

Необходимо также отметить, что любые субъекты не бесконечно чувствительные существа, и, к примеру, мы, субъекты-люди не способны воспринимать отдельные сверхбыстрые и микроскопические явления квантового мира. И поэтому можно сказать, что всё наше восприятие Вселенной это нечто усреднённое по времени и локальности. Все наши параметры для описания явлений и процессов это макропараметры, весьма грубое приближение. И, как следствие, все наши закономерности, скорее всего, не существуют на микроуровне, а являются результатом этого нашего ограниченного, грубого, усреднённого восприятия. Но для нас, субъектов, всё это приблизительное, ограниченное восприятие имеет решающее значение, мы существуем в окружении этих усреднённых приближений, они есть наша реальность.

Например, в первом приближении такой условный параметр как «масса» в большинстве окружающих нас процессов и явления сохраняется. Хотя в микромире, и, наоборот, в глобальных космологических процессах, а также при движении объектов на больших скоростях это не совсем так.

В нашем «приблизительном, условном, ограниченном человеческом мире» скорость передачи любых взаимодействий также ограничена и составляет примерно 300 тыс.км/с. Но, как недавно выяснилось, в системах, так называемых «запутанных объектов» этот принцип не выполняется и при их описании более важным считается принцип сохранения этими системами некоторых своих параметров при внешнем воздействии.

Таким образом, на мой взгляд, правильное описание Вселенной должно быть следующим:

1) Необходимо выбрать систему отсчёта, то есть субъекта, относительно которого и для которого это описание создаётся. Описание Вселенной без указания субъекта не имеет смысла, это всё равно как измерять расстояния не указывая первоначальной точки отсчёта.

2) Важно учитывать, что любой субъект ограничен в своём восприятии Вселенной. Он воспринимает её в виде конечных, ограниченных форм, взаимодействующих между собой конечным ограниченным способом. Причём одни формы он воспринимает «более отчётливо», а другие «менее отчётливо». Он также не является бесконечно чувствительным существом и воспринимает предметы, явления и процессы, происходящие во Вселенной в некоем усреднённом варианте.

3) Если сама Вселенная и возникший в ней субъект существуют относительно долго, это означает, что большая часть процессов во Вселенной также относительно стабильно (всё, безусловно, меняется, но с различными скоростями). Субъект может зафиксировать некие параметры этих процессов (в своей субъективной системе отсчёта), остающиеся относительно стабильными. Причём он должен понимать, что сам факт существования именно этих параметров во многом случаен, то есть задаётся случайными событиями при зарождении Вселенной или произошедшими позже, в процессе её развития. Но именно такие параметры и привели в итоге к появлению самого данного субъекта в этой Вселенной.

4) И наконец, субъект должен учитывать, что в различных частях Вселенной и в различные периоды её существования эти параметры относительной стабильности происходящих в ней процессов могут быть различными.

Условный наблюдатель «человек» в поиске абсолютной системы отсчёта

Джон Сёрл, американский философ (ХХ век): «Вычислительную модель физического процесса никоим образом не следует отождествлять с самим процессом, происходящим в действительности».

Имре Локатос, англо-венгерский философ (XX век): «Логическая теория математики такая же увлекательная, изощрённая спекуляция, как и любая научная теория».

Большинство исследователей по умолчанию предполагают, что они обладают некоей абсолютно объективной системой отсчёта и большинство их выводов также абсолютно объективно. На мой взгляд это не так. Абсолютно объективных систем отсчёта не существует. Любая система отсчёта субъективна и все, кто исследуют Мир, обязаны это учитывать.

Даже математика – царица наук, не может претендовать на абсолютную объективность. Любое символическое описание мира в виде слов, чисел и пр. всегда условно, субъективно.

Желание обладать какой-то абсолютной и внесубъективной системой отсчёта всегда было присуще человечеству. И в этом учёные материалисты смыкаются с религиозными верующими. Если в религии такой абсолютной системой отсчёта является Бог, относительно которого всё и существует в своём истинном варианте, то в материализме критерием абсолютности и истинности является бесконечно далёкий будущий всёзнающий субъект-человечество. То есть, выдвигая любую гипотезу, мы оставляем окончательное решение о её правильности или неправильности на суд потомков. Которые, вполне очевидно, будут умнее и мудрее чем мы, а также будут обладать более совершенными приборами и методами исследования и обязательно окончательно во всём разберутся.

Но что же на самом деле представляет собой субъект и наблюдатель - «человек»? Организм «человека» состоит из более чем 30 триллионов собственных клеток и не менее чем 40 триллионов бактерий, которые в свою очередь состоят из микрочастиц, положение и движение которые, как утверждает квантовая механика, не определяются точно. Поэтому, на мой взгляд, правильнее было бы считать «человека» некоей условностью, которая воспринимает Мир также условно своим особенным способом и восприятие которого почему-то примерно похоже на восприятие других людей.

То есть, говоря о существовании любого «нечто» в нашем мире, начиная от микрочастицы и заканчивая Вселенной, мы всегда должны указывать на то, что мы определяем это «нечто» в нашей условной человеческой системе отсчёта, используя доступные нам способы восприятия. Мы справедливо считаем это «нечто» субъективным, если оно воспринимается только одним каким-то человеком. И говорим о том, что это «нечто» объективно, если оно воспринимается примерно одинаково всеми остальными людьми. Но я считаю это лишь относительной объективностью, а не абсолютной объективностью.

По моему мнению, относительную общечеловеческую объективность большинство прошлых и современных деятелей науки пытается выдать за некую абсолютную объективность. И в этом их ошибка. Хотя в какой-то степени такое допущение вполне оправдано и может довольно сносно работать на благо всего человечества. То есть мы условно можем считать наиболее продвинутую часть «человечества» - «научное сообщество», максимально объективной системой отсчёта, так как ничего лучшего нет и быть не может для нас людей в принципе.

Резюме

Наша Вселенная и мы сами в ней появились совершенно случайно. Существование человечества обусловлено рядом уникальных, случайных параметров и процессов нашей Вселенной и при других условиях нас бы не существовало или мы были бы совсем другими.

Вселенных в Мире, скорее всего, бесконечно много и каждая может характеризоваться, в той или иной системе отсчёта, некими уникальными параметрами относительной стабильности происходящих в ней процессов, которые мы называем «законами природы».

Некоторые Вселенные на определённом этапе могут порождать в себе субъектов (наблюдателей). Абсолютных наблюдателей не существует. Любой наблюдатель это условность, своеобразная точка обзора Вселенной (Мира) и связанная с ним система отсчёта.

Субъекты не способны генерировать абсолютно объективное знание, а только относительно объективное, действительное для ограниченной группы обитающих в данной Вселенной субъектов, с основной целью - продление своего существования. Субъекты связывают наиболее «отчётливые» для них проявления Мира условными закономерностями, а для «не отчётливых» проявлений используют вероятностные способы описания.

Восприятие Мира субъектами уникально и не всегда доступно даже для относительно объективного изучения. В частности субъекты-живые существа обладают таким своеобразным способом взаимодействия с Миром как «сознание», которое также не может быть изучено даже относительно объективно полностью, так как уникально для каждого живого организма.

Александр Коробов, физик, философ al.korobov.nd@gmail.com